レントゲン写真から、呼吸器内科でわかること

病院や健康診断、人間ドックなどで、みなさんも一度は「レントゲン検査」を受けたことがあるのではないでしょうか。

医師によってはレントゲン写真を患者さんに見せながら診察を行うこともありますので、実際に写真を見たことがある方も多いでしょう。

この記事では、レントゲン検査について説明しながら、レントゲン写真でわかる呼吸器の病気とわからない病気を紹介します。

目次

1.レントゲン検査の仕組み

レントゲン検査は、放射線の一種である「X線」という電磁波を使って体内の画像を撮影し、幅広い病気の診断に役立てる画像検査です。

【参考情報】『X-rays』National Institutes of Health

https://www.nibib.nih.gov/science-education/science-topics/x-rays

医療機関では「X線検査」と言いますが、一般的にはX線の発見者であるドイツの物理学者ヴィルヘルム・レントゲンの名前にちなんで「レントゲン検査」と呼ばれます。

【参考情報】『放射線研究の幕開け~レントゲンによるX線の発見~』首相官邸

https://www.kantei.go.jp/saigai/senmonka_g51.html

この検査では、骨や水分などは白く描写され、肺などの空気が多い場所は黒く写るという特徴があります。

肺炎などの病気で肺に炎症が起こっている箇所には、体液などの水分が多く集まります。そのため、炎症が起きている場所は「白っぽく」写ります。

この特徴を利用することで、肺の状態を把握することができるのです。

呼吸器内科医など、レントゲン画像を多数見てきた医師であれば、微妙な色の濃淡から病気の詳細までわかることもあります。

2.レントゲン検査の撮影方法

レントゲン検査では必要に応じて、立位、座位、臥位(がい:寝た状態)などの体位で撮影します。呼吸器内科では、主に立位で胸部の写真を撮影します。

<胸部レントゲン検査の受け方>

胸をパネルにぴったりつけ、少し前にかがみます。

胸がパネルから離れないよう、注意しましょう

息を大きく吸って呼吸を止め、呼吸を止めた状態で撮影します。

レントゲン撮影時に体を動かしてしまうと、画像がブレてしまうため、指示があるまで静止しましょう。

検査時間は部位や撮影回数によりますが、5~10分程度が目安となります。

3.レントゲン検査を受ける際の注意点

レントゲン検査を受ける際には、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。

検査がスムーズに進み、正確な画像が得られるよう事前に知っておきたいことを、放射線技師に聞いてまとめました。

3-1.写るもの・写らないもの

レントゲンには、「硬い」ものがはっきりと写ります。例えば、骨は硬いため鮮明に写りますが、脂肪は柔らかいため写りにくいです。

硬いものといえば、金属を思い浮かべる人も多いでしょうが、金属に限らず、プラスチックなどの素材も硬ければ写ります。

このことを理解しておくと、不要なものを身につけずに検査を受けることができます。

3-2.身につけているものに注意

検査の際、身につけているものによっては撮影画像に影響を与え、撮り直しになることがあります。

特に注意が必要なものとして、以下のようなものが挙げられます。

<衣類のアジャスター>

キャミソールの肩ひもなどに付いているプラスチック製のアジャスター(ひもの長さを調整する部分)が写ってしまうことがあります。

<貼るカイロ>

中に鉄粉が含まれており、画像に影響を与えるため、事前にはがしておきましょう。

<磁石を用いた治療器>

磁石が含まれているものはレントゲンに写る可能性があるため、検査前に取り外してください。

<貼り薬>

フランドルテープ、ホクナリンテープなどを貼ったまま検査を受ける場合は、医師や技師に相談しましょう。

<ペースメーカー>

装着している人は、検査前に必ず医師へ申告してください

3-3.服装の工夫

検査当日は、着脱しやすい服装を選ぶことがポイントです。アクセサリーや装飾の多い服装は避け、シンプルな衣類を選びましょう。

検査の際、検査部位によっては脱衣(軽装に着替える)が必要になる場合があります。

薄いTシャツだけなら、着衣のまま撮影することも可能ですが、ボタンやファスナー、刺しゅうなどがある場合には、脱衣が必要になることがあります。

レントゲン検査を受ける際は、これらのポイントを意識して、スムーズかつ正確な検査ができるよう準備しましょう。

4.被ばくの心配について

レントゲン検査に用いるX線は放射線の一種なので、中には被ばくが心配な方もいるでしょう。

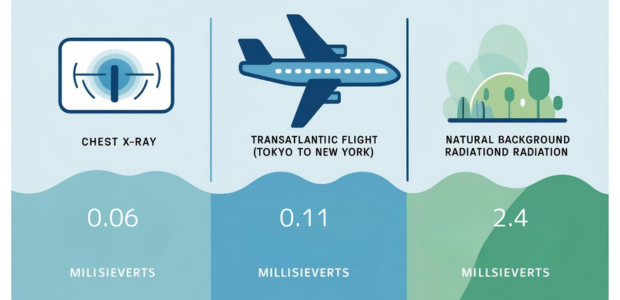

しかし、大地の岩石に含まれる放射性物質から出る放射線や、宇宙から放出される宇宙線など、自然界から放射される「自然放射線」による被ばく量が年間で2.4ミリシーベルトであるのに対し、胸部X線写真1回の被ばく量は 0.06ミリシーベルトと非常に少ないです。

東京からニューヨークまで飛行機で往復する際に、宇宙線などにより被ばくする量が0.11ミリシーベルト程度なので、それより少ない量となります。

【参考情報】『自然・人工放射線からの被ばく線量』環境省

https://www.env.go.jp/chemi/rhm/h29kisoshiryo/h29kiso-02-05-01.html

このように、レントゲン検査で受ける放射線量は非常にわずかなため、安心して検査を受けてください。

近年のレントゲン機器はデジタル化が進み、フィルム時代よりも被ばく量が大幅に低減しています。

ただし、妊婦や妊娠している可能性のある人は、胎児に影響が及ぶ恐れがあるため、医師に相談してください。

また、持病のある方や薬を服用している方も、念のため、やはり医師に相談してください。

5.レントゲン検査でわかる病気

胸部レントゲン検査でわかる可能性がある呼吸器の病気には、以下のようなものがあります。

・肺炎

・肺がん

・肺結核

・気胸

・肺水腫

検査は病気の診断に利用するだけではなく、治療経過や状態の変化を知る手がかりにもなります。

また、肺のレントゲン写真を撮影すると心臓の状態もチェックできるので、心疾患の発見につながることがあります。

定期的にレントゲン検査を行うことで、新しい病変を早期に発見したり、治療効果を判定したりすることが可能です。

6.レントゲン検査だけではわからないこと

レントゲン検査は、短時間で非常に多くの情報が得られる検査ですが、この検査だけでは判断できない病気もあります。

例えば、非常に微細ながん細胞は、レントゲンでは撮影することができません。そのため、早期の肺がんの診断には、腫瘍マーカー(腫瘍細胞の存在を確認する検査)を測定したり、PET‐CTとよばれる装置で画像検査を行うことがあります。

【参考情報】『腫瘍マーカー検査とは』がん情報サービス|国立がん研究センター

https://ganjoho.jp/public/dia_tre/inspection/marker.html

また、一部の喘息やアレルギーによる咳なども、レントゲン検査では異常が見つからないことがあります。これらの病気を診断するためには、問診や血液検査、さらに専門的な検査が必要となります。

7.レントゲン検査だけではわからない時に行う検査

レントゲン検査を受けても異常が認められない場合、呼吸器内科では肺などの呼吸器の機能や状態を詳しく調べるために、以下のような専門的な検査を行うことがあります。

・スパイロメトリー

・呼気一酸化窒素濃度測定(FeNO)

・モストグラフ

これらの検査は、喘息や咳喘息、COPDなどの病気の診断に役立ちます。

8.おわりに

レントゲン検査は、迅速かつ正確に体内の状態を把握するための重要な検査です。

さらに、近年はデジタル化が進み、より鮮明でムラのない画像が撮影できるようになったため、検査の精度も向上しています。

しかし、喘息や気管支炎のように、レントゲン検査だけでは異常が認められない呼吸器疾患もあるため、医師は患者の症状や病歴なども考慮し、必要があれば別の検査も行い、総合的に判断する必要があります。

レントゲン検査は、病気を発見するためだけではなく、「病気がないことを確認する」目的でも行われます。

検査を受けることが、必ずしも重い病気を意味するわけではありません。早期発見の機会を逃さないためにも、必要な検査は積極的に受けるようにしましょう。