重症の喘息・重症度チェックと治療法

重症喘息でお悩みではありませんか?重症喘息は喘息患者さんの約5~10%を占め、通常の治療では症状がコントロールできない状態を指します。

本記事では、重症喘息の症状チェック方法から、生物学的製剤などの最新治療法まで、呼吸器専門医が詳しく解説します。

適切な治療により「症状のない普通の生活」を取り戻すことが可能です。

目次

1.重症喘息とは?基本的な症状と原因

重症喘息は、従来の治療では症状をコントロールできない難治性の喘息です。

ここでは、重症喘息の特徴的な症状と、その背景にある病態について詳しく解説します。

1-1. 重症喘息の主な症状

重症喘息とは、空気の通り道である気道が慢性的に炎症を起こし、高用量の吸入ステロイド薬を使用しても症状がコントロールできない状態の喘息です。

炎症により過敏になった気道の粘膜は、わずかな刺激にも反応して、以下のような症状が現れます。

【重症喘息の主な症状】

・毎日続く咳

・持続的な息苦しさ

・喘鳴(ぜんめい):ゼーゼー、ヒューヒューという特徴的な呼吸音

・夜間症状による睡眠障害(週1回以上)

・日常生活への著しい支障

重症喘息の症状は「氷山の一角」に例えられます。

表面に現れる咳や息苦しさは氷山の見える部分で、水面下には「気道炎症」という大きな問題が隠れています。

この炎症をしっかりと治療しないと、症状を一時的に抑えても、また発作が繰り返されてしまいます。

1-2.重症喘息の原因と気道リモデリング

重症喘息の原因には、ダニや花粉などのアレルゲン(アレルギーを引き起こす物質)のほか、過労やストレス、風邪などの呼吸器感染症、タバコの煙などアレルギー以外のものがあります。

風邪など他の呼吸器の病気でも、気道に炎症が起こることはありますが、それは一時的なものなので、病気が治れば元の健康な状態に戻ります。

しかし、喘息の炎症は慢性的なものなので、

「未治療」

「自己判断で治療を中断」

「自己判断で薬の量や回数を減らす」

ということがあれば、気道の炎症が悪化していきます。

炎症が悪化すると気道の壁は厚く硬くなり、その結果、気道が狭くなります。この流れを「気道のリモデリング」と言います。

【参考情報】『AIRWAY REMODELLING EXPLAINED』Asthma Canada

https://asthma.ca/airway-remodelling-explained/

炎症で狭くなった気道は元の状態には戻らず、喘息の治療も難しくなります。しかし、早めに病気に気づいて治療を継続すれば、気道のリモデリングを防ぐことができます。

2.喘息の重症度分類と診断基準【4段階+重症喘息の定義】

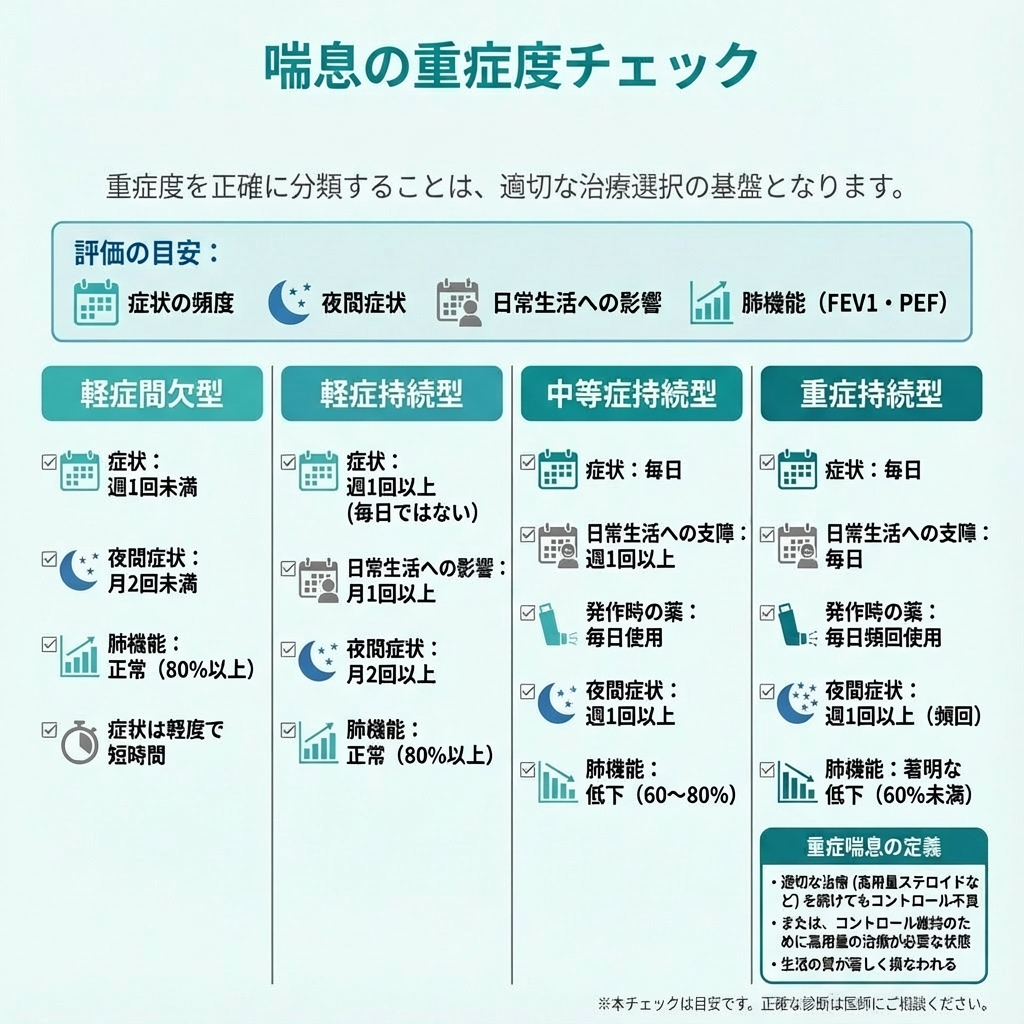

喘息の重症度を正確に分類することは、適切な治療選択の基盤となります。

従来の4段階分類に加えて、最新の重症喘息診断基準と、個々の患者さんの特徴に応じたフェノタイプ(炎症のタイプや原因による分類)について詳しく解説します。

2-1.従来の4段階重症度分類

喘息の重症度は、通常、以下の4段階にわけられます。

次の図を見て、ご自身の症状をチェックしてみましょう。

重症度の判断には、肺機能検査「FEV1」(1秒量)、「PEF」(ピークフロー値)や症状の頻度、日常生活への影響度などを総合的に評価します。

・軽症間欠型:症状が出るのは週に1回未満で、症状は軽度で短時間。夜間の症状は月に2回未満で、肺機能は正常(80%以上)です。

・軽症持続型:症状が出るのは週に1回以上(毎日ではない)で、月に1回以上日常生活に影響する症状があります。夜間の症状は月に2回以上で、肺機能は正常(80%以上)です。

・中等症持続型:毎日症状が出て、週に1回以上日常生活に支障をきたします。発作時の薬を毎日使用し、夜間の症状は週1回以上で、肺機能が低下(60~80%未満)しています。

・重症持続型:毎日症状が出て、病気により日常生活に著しい支障をきたします。治療を行っていても頻繁に症状が悪化し、吸入ステロイド薬や気管支拡張薬が効きにくく、夜間の症状の頻度が高く、肺機能が著しく低下(60%未満)しています。

【参考情報】『喘息の重症度』アストラゼネカ株式会社

https://www.naruhodo-zensoku.com/degree/

2-2.重症喘息の国際的診断基準

重症喘息には、従来の重症度分類とは別に、より具体的な定義があります。国際的なガイドライン(GINA)では、以下のような条件を満たす場合を「重症喘息」と定義しています。

・高用量吸入ステロイド薬+長時間作用性β2刺激薬による治療を実施

・上記治療にも関わらず、コントロール不良または頻繁な増悪が認められる

・経口ステロイド薬の継続使用が必要

【参考情報】『重症喘息と診断する前に』日本内科学会

https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/108/3/108_504/_pdf

3.重症喘息の最新治療法

重症の喘息は、高用量の吸入ステロイド薬を使用しても発作がコントロールできないことがあります。

そのような場合は、より効果が得られる治療を行い、症状を抑える必要があります。

3-1.経口ステロイド薬と副作用

経口ステロイド薬は、喘息治療に用いる吸入ステロイド薬よりも効果が高い、飲み薬のステロイドです。重症喘息では避けて通れない治療薬ですが、副作用にも注意が必要です。

主な副作用には、高血糖・糖尿病の悪化、骨粗鬆症・骨折リスクの増加、むくみ・体重増加、胃潰瘍・消化管出血、感染症にかかりやすくなる、白内障・緑内障、うつ状態・不眠などがあります。

長期間の経口ステロイド薬使用により、これらの重篤な副作用のリスクが高まります。

そのため、現在の重症喘息治療では「経口ステロイド薬をいかに減らすか」が最も重要な目標の一つとなっています。

生物学的製剤の登場により、経口ステロイド薬の減量や中止が可能になる人も増えています。

【参考情報】『喘息で経口ステロイド薬を投与する場合、投与量と投与期間は?』福岡県薬剤師会

https://www.fpa.or.jp/johocenter/yakuji-main/_1635.html?blockId=40322&dbMode=article

3-2.生物学的製剤の種類と選択方法

生物学的製剤は、免疫や炎症に関係する特定の細胞や抗体の働きを抑える薬です。

注射で投与し、従来の治療では効果が不十分だった重症喘息の患者さんに大きな希望をもたらしています。

・ヌーカラ

炎症に関連するサイトカインの一種であるIL-5の働きを抑えます。好酸球性喘息に特に効果的です。

・ゾレア(オマリズマブ)

アレルギーに関与するIgEの働きを抑えます。アレルギー性喘息の第一選択薬です。

・ファセンラ(ベンラリズマブ)

好酸球という免疫細胞を直接攻撃して減らします。効果発現が早いのが特徴です。

・デュピクセント

IL-4とIL-13の働きを抑えます。鼻ポリープやアトピー性皮膚炎を合併している場合に有効です。

・テゼスパイア

TSLPの働きを抑えます。最も新しい生物学的製剤で、幅広いタイプの重症喘息に効果があります。

効果には個人差がありますが、生物学的製剤によって喘息の症状が抑えられると、経口ステロイド薬の量を減らすことも可能です。

生物学的製剤選択の指標

・血液検査による選択:

好酸球数150/μL以上でヌーカラ、ファセンラ、デュピクセント、テゼスパイアが選択肢となり、300/μL以上でより高い効果が期待できます。総IgE値30-1500 IU/mLの場合はゾレアが適応です。

・合併症による選択:

鼻ポリープとアトピー性皮膚炎があればデュピクセント、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症があればヌーカラ、アレルギー性鼻炎と慢性蕁麻疹があればゾレアが有効です。

生物学的製剤の効果は4~6ヶ月間の投与後に判定します。

効果がある場合は、喘息発作の回数が50~80%減少し、経口ステロイド薬を50%以上減らすことができ、生活の質が大幅に向上します。

多くの患者さんで「症状のない普通の生活」を取り戻すことが可能になっています。

【参考情報】『成人気管支喘息における生物学的製剤の適正使用ステートメント』

https://www.jsaweb.jp/uploads/files/20200621ST.pdf

4. 重症喘息の予後と医療費サポート

重症喘息は、患者さんの生活や社会に大きな影響を与える疾患です。しかし、適切な治療を受けることで、これらの問題の多くは大幅に改善することができます。

4-1.喘息による死亡率の変化と社会的影響

日本の喘息による年間死亡者数は、治療法の進歩により大幅に減少しています。

1980年代の約6,000人から2023年には約1,000人と約6分の1に減少しました。この減少は、吸入ステロイド薬の普及や治療ガイドラインの整備によるものです。

重症喘息は

・就労への影響(欠勤回数の増加、業務効率の低下、キャリア形成への影響)

・教育への影響(学校の欠席日数増加、学習能力への影響、体育活動の制限)

・家族への影響(家族の介護負担、心理的ストレス、経済的負担)

など、様々な社会的影響を与えます。

しかし、適切な重症喘息治療により年間の喘息発作回数が50~80%減少し、経口ステロイド薬の50%以上の減量が可能、救急受診回数が70~90%減少する、入院回数が80~95%減少した等の報告もあり、生活の質(QOL)の著明な向上、就労・就学への復帰の大幅な改善が期待できます。

【参考情報】『気管支喘息の疫学』日本内科学会

https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/107/10/107_2059/_pdf

4-2. 医療費助成制度と経済的サポート

重症喘息の治療、特に生物学的製剤は高額になることがあります。

しかし、様々な経済的サポート制度を利用することで、患者さんの負担を大幅に軽減することができます。

高額療養費制度では、月の医療費が一定額を超えた場合、超過分が払い戻されます。

年収別の自己負担限度額(月額)は、年収約370万円未満で57,600円、年収約370~770万円で80,100円、年収約770~1,160万円で167,400円となっています。

重症/難治性喘息患者医療費助成制度では、日本アレルギー協会が重症喘息の患者さんを対象とした医療費助成を行っています。一定の条件を満たす重症喘息患者が対象で、月額医療費の一部が助成され、主治医による診断書が必要です。

【参考情報】『重症/難治性喘息患者医療費助成』日本アレルギー協会

https://www.jaanet.org/medical/namelist/download/details.pdf

その他の支援制度として、重度の呼吸機能障害がある場合は身体障害者手帳の取得が可能で、医療費の軽減や各種サービスの利用ができます。

また、18歳以上で身体障害者手帳を持つ方は自立支援医療(更生医療)により医療費の自己負担が1割に軽減されます。

各生物学的製剤メーカーが独自の患者支援プログラムを設けている場合もあるため、詳細は主治医または製薬会社に確認することをお勧めします。

5.日常管理と将来展望

重症喘息の患者さんが日常生活で注意すべきポイントと、治療の将来性について解説します。薬物治療と併せて、これらの管理を行うことで、より良い症状コントロールが期待できます。

5-1. 日常生活での管理ポイント

環境整備の徹底では、重症喘息では軽症以上に環境要因への対策が重要です。

ダニ・ハウスダスト対策

寝具の定期洗濯(週1回、60℃以上のお湯で)、除湿器の使用(湿度50%以下を維持)、防ダニシーツ・枕カバーの使用、カーペットよりフローリングの選択が効果的です。

大気汚染・刺激物質の回避

PM2.5や花粉の多い日は外出を控え、タバコの煙を完全に避け(受動喫煙も含む)、強い香料や化学物質(芳香剤、洗剤など)を避け、換気を十分に行い室内空気の質を保つことが大切です。

症状モニタリングと記録

重症喘息では症状の変化を詳細に記録することが治療効果の判定に重要です。

毎日の記録項目として、ピークフロー値(朝・夕の測定)、症状の程度(咳、息苦しさ、夜間覚醒の回数)、薬剤使用回数(特に頓用薬の使用頻度)、日常生活への影響度(仕事・学校・運動制限など)を記録します。

重要な観察ポイントとして、症状悪化の引き金となった要因、天候や季節との関係、ストレスや疲労との関連、月経周期との関係(女性の場合)を把握することが大切です。

合併症の総合管理

アレルギー性鼻炎・副鼻腔炎の場合は鼻症状の適切な治療で喘息も改善し、点鼻薬や内服薬を継続使用します。

胃食道逆流症では胃酸の逆流が気道を刺激して喘息を悪化させるため、食後すぐに横にならない、就寝前3時間は食事を控えることが重要です。

心理的ストレスでは不安やうつ状態が喘息を悪化させるため、適切なカウンセリングや心理的サポートを受けることが必要です。

5-2. 重症喘息治療の将来展望

重症喘息の治療は急速に進歩しており、将来的にはさらに多くの治療選択肢が期待されています。患者さん一人ひとりに最適化された「個別化医療」の時代が到来しています。

新しい生物学的製剤の開発

現在複数の新しい生物学的製剤が開発段階にあります。

新たな炎症経路を標的とした薬剤、より効果的で副作用の少ない薬剤、投与間隔が長い(3~6ヶ月に1回)薬剤、経口薬として服用できる生物学的製剤などが期待されています。

精密医療(プレシジョンメディシン)の進歩

個々の患者さんの特徴に基づいて最適な治療を選択する精密医療が進歩しています。

遺伝子検査による治療薬の選択、バイオマーカーの組み合わせによる予測、人工知能(AI)を活用した治療選択支援、患者さん個別の治療効果予測などが実現されつつあります。

デジタルヘルスの活用

ICT技術を活用した治療支援も注目されています。

スマートフォンアプリによる症状モニタリング、ウェアラブルデバイスでの生体情報測定、遠隔医療による定期フォローアップ、AIによる発作予測システムなどが開発されています。

治療目標の進化

従来は症状のコントロールが目標でしたが、現在は症状のない状態(臨床的寛解)を目指し、将来的には完全寛解・治癒の可能性も期待されています。

これらの進歩により、重症喘息の患者さんでも「健康な人と変わらない生活」を送ることが、より現実的な目標となってきています。

6.おわりに

重症喘息は確かに治療が困難な疾患ですが、近年の医学の進歩により、患者さんの予後は大幅に改善しています。

生物学的製剤の登場により、多くの患者さんで「症状のない普通の生活」を取り戻すことが可能になりました。重要なのは、患者さん一人ひとりの病型を正確に診断し、最適な治療を選択することです。

重症喘息だからといって諦める必要はありません。適切な専門医による治療により、大幅な症状改善が期待できます。

吸入ステロイド薬中心の基本治療で効果が感じられない方は、重症喘息の治療経験が豊富な専門医にご相談ください。